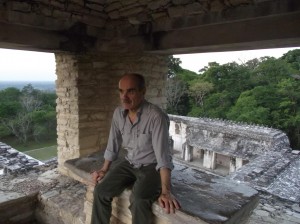

In foto Ivan Sprajc davanti alla facciata zoomorfa di Lagunita – Foto per concessione di Mauricio Marat.

Due antiche città maya riemergono dalle profondità della giungla messicana. Popular Science ha intervistato per voi il protagonista di questo importante ritrovamento archeologico, Ivan Šprajc, e il membro italiano della spedizione, Arianna Campiani. L’americanista Antonio Aimi ci guida, inoltre, alla scoperta di questa antica civiltà.

Farsi strada a fatica nella vegetazione intricata della giungla, alla ricerca di qualcosa che è stato da lungo tempo sottratto all’uomo dal dominio di una natura rigogliosa, senza nessuna certezza di veder premiati i propri sforzi… fino al bellissimo momento in cui si vede emergere, dal folto della foresta, proprio ciò che da lungo tempo si stava cercando. Allora la gioia della scoperta annulla in un attimo le fatiche di mesi e anni di lavoro, lasciando il posto all’entusiasmo che condurrà a nuove sfide all’oblio del tempo…

Sud-est dello stato messicano del Campeche, penisola dello Yucatán: due antiche città maya vengono portate alla luce dalla spedizione guidata da Ivan Šprajc, archeologo dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti.

Ma si tratta di una storia che parte da lontano. Tutto era incominciato negli anni Settanta: l’archeologo statunitense Eric Von Euw aveva documentato, con disegni e appunti custoditi al Museo Peabody di Archeologia ed Etnologia dell’Università di Harvard, l’esistenza di un sito archeologico di notevole importanza, ricco di monumenti in pietra, che aveva battezzato Lagunita. Tra i vari disegni spiccava la raffigurazione di una straordinaria facciata in pietra con un ingresso che rappresentava le fauci spalancate del mostro della terra. Il lavoro di Von Euw non era, però, mai stato pubblicato e, sebbene i suoi disegni fossero noti ad alcuni specialisti, ogni tentativo di ritrovare la sua Lagunita era andato a vuoto. E non c’è da stupirsene: sebbene il sito non sia oggettivamente distante dalle moderne cittadine di Xpujil e Zoh Laguna, si trova nel pieno di una zona spopolata e dominata dalla vegetazione più fitta e intricata, la Riserva della Biosfera di Calakmul, dove la natura sembra essersi presa una decisa rivincita sull’uomo. Ma la tecnologia accorre in soccorso della ricerca archeologica e, per fortuna, i mezzi oggi a disposizione sono ben più avanzati di quelli degli anni Settanta.

«Abbiamo lavorato per diversi anni con fotografie aeree su larga scala, che sono state esaminate stereoscopicamente. Adoperando questa tecnica, i grandi edifici possono essere individuati perché sembrano sporgere dal terreno, anche se sono completamente ricoperti dalla giungla. Abbiamo, quindi, determinato le coordinate di tali punti e le abbiamo localizzate sul terreno, utilizzando navigatori GPS», racconta Šprajc, che sottolinea come la certezza dell’identificazione di Lagunita sia stata possibile solo attraverso la comparazione con i disegni di Von Euw, soprattutto con quello della famosa facciata, il cui rinvenimento ha rappresentato senza dubbio un momento di particolare emozione, anche perché era la prova che le intuizioni alla base della spedizione erano giuste. Ma che cosa rappresenta questa caratteristica immagine di una deità terrestre con le fauci aperte?

«Si tratta di un elemento decorativo con un forte simbolismo religioso – riferisce l’archeologo – che rappresenta una divinità maya della terra in relazione con la fertilità. La porta simboleggia l’ingresso di una grotta e, in generale, l’accesso al mondo sotterraneo acquoso, luogo mitologico di origine del mais e dimora degli antenati.»

Insieme alla “riscoperta” di Lagunita la spedizione del professor Šprajc ha portato alla luce un nuovo sito archeologico, mai documentato in precedenza, a circa 6 km a nord-est dal primo. La seconda città è stata battezzata Tamchén, che in maya yucateco significa “pozzo profondo”, per via della presenza di più di 30 chultún, le caratteristiche camere sotterranee a forma di bottiglia, in gran parte destinate alla raccolta delle acque piovane, alcune delle quali erano profonde fino a 13 metri. Lagunita e Tamchén fanno parte di un vasto territorio che attende ancora di essere esplorato dal punto di vista archeologico. Senza dubbio non mancano sfide per gli archeologi del futuro: «Permangono ancora molte zone scoperte nella mappa archeologica dei Maya. Solo nell’area che abbiamo iniziato a esplorare e che si estende su circa 3000 km2, abbiamo identificato, tramite le fotografie aeree, dozzine di siti archeologici, tra i quali qualche decina di maggiori», sottolinea Šprajc rendendo chiaramente l’idea di quanto ancora resti da fare.

La densità dei monumenti ritrovati a Lagunita e Tamchén (templi piramidali, altari, palazzi…) e la mescolanza di vari elementi che vi si può ravvisare rende i due siti un importante contributo alla ricostruzione della civiltà maya e dei rapporti tra le varie organizzazioni politiche.

Tra i reperti sono presenti anche delle stele: «Le iscrizioni sono ancora oggetto di studio. Quella più chiara, sulla Stele N. 2, presenta una data del Conto Lungo [uno dei sistemi calendariali maya] corrispondente al 29 novembre del 711 d. C., e menziona il governatore che aveva commissionato l’erezione del monumento e probabilmente sua moglie, anche se in quel punto l’iscrizione è fortemente deteriorata», conclude Šprajc.

La spedizione che ha portato alla scoperta di Lagunita e Tamchén è targata anche Italia. Nel novero degli esperti che hanno coadiuvato il professor Šprajc c’è anche una nostra connazionale: si tratta di Arianna Campiani, brillante architetto laureato a Ferrara, il cui percorso professionale è senza dubbio notevole quanto atipico nel suo settore di studi. Che cosa ha indotto una giovane laureata in architettura ad abbandonare le classiche prospettive di carriera della professione per trasferirsi in pianta stabile in Messico e dedicarsi all’archeologia?

«Tutto è incominciato nel 2003 e nel 2004 – ci racconta la Campiani, ripercorrendo la sua storia di “cervello in fuga” – quando ebbi la fortuna di partecipare a due progetti diretti da Davide Domenici, dell’Università di Bologna, e Thomas Lee, dell’Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, per lo studio di un sito zoque [si tratta di una popolazione indigena messicana] perduto nella foresta del Chiapas. Da quel momento il piacere della scoperta e la grande quantità di siti archeologici che attendono ancora di essere portati alla luce, uniti alla possibilità, fornita dalla visione architettonica, di comprendere la struttura di un insediamento che non si può scavare completamente, mi hanno spinta a trasferirmi in Messico, nel 2005. Ho cominciato con una maestría, ovvero un master, in architettura presso l’Universidad Autónoma de Yucatán, seguito da un dottorato di ricerca all’Universidad Nacional Autónoma de México, con l’intenzione di studiare le caratteristiche degli insediamenti maya, di comprendere il loro funzionamento in merito alla mobilità interna, all’impianto urbano, alle tipologie di edificazione e così via. Le imponenti ed elaborate città maya, la complessa rete di relazioni politiche nella quale erano inserite, la conoscenza dell’estensione delle capitali e della loro area di dominio, e di come il paesaggio intorno a queste si popolasse di insediamenti con diverse caratteristiche e dimensioni, unitamente alla presenza della fitta vegetazione che nasconde e permea ogni cosa, amplificano il fascino dello studio dell’architettura di questa civiltà.»

Dalle parole di Arianna Campiani veniamo anche a conoscenza di alcuni aspetti pratici e delle difficoltà della spedizione che ha portato alla scoperta di Lagunita e Tamchén:

«Spedizioni come quella del prof. Šprajc richiedono una logistica stupefacente: si tratta, infatti, di accamparsi nella foresta nelle vicinanze del sito da rilevare per un mese o più; bisogna, quindi, costruire un accampamento, gestire l’approvvigionamento di viveri e acqua potabile etc. Inoltre il rilievo è reso complicato dalla vegetazione intricata: solo grazie all’esperienza e al lavoro delle persone contattate sul luogo è possibile portare avanti le operazioni di topografia. Quest’anno, poi, le piogge sono arrivate prima del previsto e la foresta si è popolata di insetti fastidiosi, che rendevano difficile il lavoro quotidiano. Inoltre il “ritorno alla civiltà” era complicato dall’allagamento dei bajos, le aree depresse che caratterizzano la zona selvosa nello stato del Campeche, dove si trovano Lagunita e Tamchén. Le macchine erano parcheggiate a mezz’ora di strada dal campo e le raggiungevamo camminando nell’acqua che ci arrivava oltre il ginocchio, ed eravamo solo all’inizio del percorso! Alla fine siamo stati costretti a lasciare il mezzo più grande e senza ruote motrici nella foresta, fino a quando il prof. Šprajc è riuscito a noleggiare una sorta di trattore per recuperarlo.»

Ma quali sono stati i momenti più coinvolgenti ed emozionanti della spedizione? La dr.ssa Campiani li ripercorre con una partecipazione che riusciamo ad avvertire:

«Durante il rilievo era una vera conquista riuscire a raggiungere la cima degli edifici più alti di Lagunita, dai quali si poteva godere di un paesaggio mozzafiato: avevamo letteralmente un mare di foresta sotto di noi. La facciata zoomorfa di Lagunita, inoltre, è stato un ritrovamento eccezionale per via del suo stato di conservazione e ha amplificato la magia e l’importanza del luogo. Ma, in realtà, uno dei momenti che ricordo come più emozionanti è stata l’uscita dalla selva in jeep insieme al prof. Šprajc, che era costretto a guidare a forte velocità nel terreno completamente inondato per evitare che l’auto si impantanasse: un brivido degno di una corsa sulle montagne russe!»

La spedizione guidata da Ivan Šprajc fa parte di un progetto finanziato dall’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) del Messico, al sostegno del quale hanno partecipato anche dei privati: Ken e Julie Jones della KJJ Charitable Foundation (USA); Villas (Austria); Hotel Río Bec Dreams (Messico); Ars longa e Adria Kombi (Slovenia); Martin Hobel e Aleš Obreza.

Nel giugno del 2014 la parte meridionale della Riserva della Biosfera di Calakmul dove la maggior parte dei siti archeologici è stata portata alla luce dalle spedizioni di Ivan Šprajc è stata inserita nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO per via della sua ricchezza in termini culturali e naturali.

Uno sguardo alla civiltà maya

L’americanista Antonio Aimi, nella foto in alto sulla torre del palazzo di Palenque, ci guida in uno straordinario viaggio nella storia e ci aiuta a capire cosa c’è di vero dietro alcuni affascinanti misteri.

L’alimentazione

Nella mitologia maya gli uomini erano nati dal mais e la pianta del mais costituiva l’asse del mondo (secondo altre interpretazioni l’axis mundi era formato da un albero di ceiba, o kapok): basta questo a rendere l’idea dell’importanza di questa coltura per i Maya, come per tutte le altre popolazioni della Mesoamerica. Ma il mais adoperato dai popoli mesoamericani era frutto di un’abile selezione genetica: da una varietà selvatica oppure dal teosinte (una graminacea comune in Messico, Guatemala e Nicaragua), come suggeriscono recenti studi, gli antichi agricoltori erano riusciti a selezionare una specie notevolmente più produttiva, che costituiva la base dell’alimentazione. Il rischio della pellagra era scongiurato perché vi era l’uso di mettere a bagno il mais, per ammorbidirlo, in una soluzione di acqua e calce, il che consentiva di rendere biodisponibile la niacina (la cui carenza provoca la malattia) e il triptofano, amminoacido necessario per la sintesi della niacina. Zucche, fagioli e altri alimenti integravano la dieta, che era anche ricca di spezie, tra le quali il peperoncino. Presso le classi sociali alte della popolazione era anche comune l’uso del cacao, soprattutto in forma di bevanda. Si adoperavano, inoltre, bevande fermentate a base di mais, balché e altro, e, anche se non si tratta propriamente di un alimento, era diffuso l’uso della gomma da masticare, che si ricavava dal lattice estratto dalla corteccia di una pianta sempreverde, la Manilkara chicle.

La centralità della religione

Nella cultura maya la religione aveva un ruolo fondamentale e pervasivo ed era strettamente collegata con il potere assoluto, che si presentava nella forma della monarchia divinizzata. Antonio Aimi, americanista e docente di Civiltà precolombiane presso l’Università degli studi di Milano, sintetizza così il peculiare carattere della religione maya: «Le divinità maya nascono come aggregati di forze della natura o come personificazione di fenomeni naturali, oppure ancora come personaggi dei miti cosmogonici».

Tra le principali divinità, ricordiamo il dio creatore Itzamnaj, una delle più antiche insieme al Dio della Pioggia e a quello del Mais.

La religione maya aveva una componente sciamanistica, che prevedeva che in alcuni rituali il re o i sacerdoti cercassero il contatto con gli dèi tramite la trance, che poteva essere raggiunta con vari metodi. «Nel corso degli scavi archeologici in siti di cultura olmeca (la “madre” delle culture mesoamericane) sono state trovate rappresentazioni di soggetti, verosimilmente sacerdoti, in posizioni che causano ipossia cerebrale e, quindi, possono indurre la trance», ricorda Aimi, che aggiunge: «Era, però, anche comune ottenere questo stato alterato di coscienza attraverso l’uso di sostanze psicotrope. Era frequente l’uso di funghi allucinogeni, come quelli del genere Psilocybe e Stropharia, oppure di una cactacea, il peyote (Lophophora williamsii). Talvolta la trance era indotta, nell’enema rite, attraverso dei clisteri di Nicotiana rustica, una varietà di tabacco particolarmente ricca di nicotina. Si trattava di una pratica estremamente pericolosa, che comportava il rischio di morire. È probabile che lo stato similcomatoso che ne derivava portasse a visioni o a esperienze analoghe a quelle delle sostanze psicotrope». Dei rituali religiosi facevano, purtroppo, parte i sacrifici umani, attestati in tutte le civiltà precolombiane, Maya compresi, anche se la vulgata cinematografica (per esempio il film Apocalypto di Mel Gibson, del 2006) ha contribuito a diffondere un’immagine falsata e decisamente parziale della società maya. Sottolinea il professor Aimi: «In realtà, presso i Maya i sacrifici umani – sebbene regolari e motivati essenzialmente dalla convinzione che fosse necessario garantire l’equilibrio del cosmo – non hanno mai avuto carattere di massa, così come non sono registrate, al contrario di quanto lascia intendere Mel Gibson, guerre finalizzate allo sterminio».

Il gioco della palla, l’ulama

La centralità della religione è evidente anche nella caratterizzazione religiosa del gioco più diffuso presso i Maya e altre società precolombiane (come gli Aztechi): si tratta dell’ulama, il gioco della palla, che viene anche chiamato “calcio” precolombiano. In realtà le regole del gioco non ricordano particolarmente quelle del calcio: la palla, che non doveva mai toccare terra o uscire dal campo, veniva colpita con le anche, i gomiti, le spalle (in altre varianti con i piedi o bastoni). Sul campo erano sospesi degli anelli: la squadra che, eccezionalmente, riusciva a far passare la palla attraverso gli stessi, vinceva ipso facto, la partita veniva sospesa e il capitano degli sconfitti veniva decapitato. Simbolicamente il gioco rappresentava i miti cosmogonici che coinvolgevano dèi ed eroi. Secondo uno di questi miti, una serie di partite di ulama aveva dato l’avvio alla sconfitta degli dèi dell’Inframondo.

La scrittura

Il sistema di scrittura maya è costituito da una serie di glifi che, negli anni Cinquanta del Novecento, Yuri Knozorov identificò come sillabici (con una certa componente ideografica), smentendo in parte la trascrizione fonetica del 1566 a opera del vescovo Diego de Landa. Knozorov intuì che l’antica lingua maya era una forma arcaica delle lingue ancor oggi parlate dagli attuali Maya. Lo studioso partì dalla parola “tacchino” (kutz nella lingua maya) e vi associò i due glifi che sembravano corrispondere al vocabolo. Suppose, quindi, che il primo segno si leggesse “ku” e il secondo “tzu”. Il secondo segno era adoperato anche nella parola “cane” (tzul), composta da due segni, il secondo dei quali venne interpretato come “lu”, e così via.

Nel XX secolo la decifrazione della scrittura maya è stata completata, ma, come sottolinea Antonio Aimi, la sfida per i mayanisti è ora quella di «digerire la decifrazione della scrittura per superare “la barriera del significato”. Come avviene per tutte le civiltà, anche i Maya adoperavano delle metafore, il cui senso va chiarito. Sarebbe utile, a questo scopo, approntare un corpus di tutte le epigrafi maya, così come è stato fatto, per esempio, per le iscrizioni greche e latine».

Il mistero del “collasso”

Di presunti misteri collegati ai Maya i fantarcheologi hanno abbondantemente parlato, ma forse l’ultimo vero mistero che avvolge questa civiltà è quello del cosiddetto “collasso”, sul quale tanto si è scritto, affermato, fantasticato. «L’unico dato certo in tale questione – afferma il professor Aimi – è lo svuotamento di un’area di oltre 100.000 km2 in cui vivevano dai 3 ai 10 milioni di persone, verificatosi a partire dal IX secolo d.C.». Che cosa è successo? Cosa ha provocato questo fenomeno senza precedenti? «Innanzitutto – precisa Antonio Aimi – bisogna chiarirsi sulle parole. Popolarmente si parla di “collasso” e il termine è molto usato e decisamente d’effetto, ma, in realtà, il presunto collasso è l’esito di due fenomeni che devono essere considerati correlati ma indipendenti. In primo luogo, c’è la crisi di un sistema politico, quello della monarchia divinizzata, testimoniato archeologicamente dalla scomparsa delle stele che riportano date del Conto Lungo o immagini che esaltano il re, sul quale prevalgono gradualmente le oligarchie. Parallelamente, e in tempi più lunghi (uno-due secoli), si assiste allo svuotamento delle grandi aree urbane dei bassipiani. Le ipotesi avanzate per spiegare i due fenomeni che costituiscono il cosiddetto collasso sono moltissime, ma oggi il modello unilineare e unidirezionale che vorrebbe cercare la “causa prima” non appare scientificamente sostenibile. In particolar modo, la tesi oggi molto popolare dell’ambiente stressato e sfruttato non basta a chiarire i motivi del crollo della società, perché è alquanto semplicistica e non spiega perché la crisi continui a precipitare senza mai innescare il feedback negativo che si verifica quando la popolazione è molto al di sotto della capacità di carico del territorio. Perché, a questo punto, quando effettivamente le risorse sarebbero state più che sufficienti, non c’è stata una ripresa?». Di certo, quindi, le molte tesi messe in campo si rivelano insufficienti e non resta che pensare a un fenomeno di tipo culturale. Il parere del professor Aimi al riguardo è che la causa del collasso sia ideologica più che pratica: «Analogamente a quanto è avvenuto per altre popolazioni americane (per esempio i Tupinambá del Brasile), potrebbe essersi innescato un fenomeno religioso di tipo millenaristico. In tutte le civiltà premoderne il leader carismatico ha un ruolo di primo piano, che nei periodi di profondo stress può diventare decisivo. In momenti del genere la popolazione potrebbe essere spinta a improvvise migrazioni di massa da leader carismatici che avrebbero potuto giustificarle, semplificando molto, in questo modo: “Gli dèi sono sfavorevoli, è necessario partire”, oppure: “Gli dèi ci mandano chiari segni che questo non è più il posto adatto a noi”. La popolazione delle città dei bassipiani potrebbe essersi, così, spostata, forse, nelle terre alte del Guatemala o nel Nord dello Yucatán, innescando un processo potenzialmente autodistruttivo, considerando i rischi e le difficoltà di esperienze del genere».

Purtroppo, però, non abbiamo testimonianze archeologiche che documentino il fenomeno. L’ultimo grande mistero sui Maya resiste ancora ai tentativi di soluzione.

PER APPROFONDIRE:

Antonio Aimi, Maya e Aztechi, Electa, 2008;

Antonio Aimi – Raphael Tunesi, L’arte maya, 2014;

Antonio Aimi, Mesoamerica, Giunti (ArtBook), 2003.

GRANDI MISTERI… O GRANDI BUFALE?

Il nome dei Maya e la loro civiltà ricorre spesso nei libri della cosiddetta archeologia misteriosa: a questo antico popolo vengono collegati affascinanti misteri. Ma cosa c’è di vero? Cosa possono dirci gli archeologi delle straordinarie affermazioni collegate con i Maya? Esaminiamo di seguito alcuni di questi presunti misteri e sottoponiamoli al vaglio della ricerca archeologica.

_____________

Antichi astronauti

Nel 1952, a Palenque, un importantissimo sito archeologico maya situato nello stato messicano del Chiapas, venne riportato alla luce un sarcofago coperto da una lastra di pietra decorata da un bassorilievo destinato a entrare nella storia. Se ne occupò con particolare attenzione Erik Von Däniken, scrittore svizzero, che vide nella raffigurazione la prova che la civiltà maya era entrata in contatto con gli alieni, come dimostrerebbe il personaggio raffigurato, che sarebbe un astronauta ante litteram. Le sue teorie furono poi riprese e ampliate da altri autori, tra i quali l’italiano Peter Kolosimo (pseudonimo di Pier Domenico Colosimo).

Osservando la raffigurazione disponendola orizzontalmente, si può scorgere un uomo seduto, piegato in avanti come se fosse intento a manovrare un veicolo. Le mani sembrano impugnare manopole e comandi, mentre il piede sinistro sembra poggiare su un pedale regolabile in varie posizioni. La struttura manovrata appare simile a un razzo dal quale fuoriescono delle fiamme. Dal naso del personaggio sembra partire un tubicino interpretabile come apparato di respirazione; si noti, poi, il sedile e quello che sembra un casco spaziale indossato dal soggetto. Ma siamo sicuri che questa sia l’interpretazione giusta? In realtà, nonostante la popolarità delle tesi di Von Däniken, nessun archeologo serio ha mai avuto dubbi sulla reale natura del bassorilievo in questione, alla luce del confronto con altre raffigurazioni coeve ritrovate nello stesso sito o nelle zone vicine. Innanzitutto, per evitare di essere tratti in inganno, è necessario ruotare l’immagine in posizione verticale prima di procedere alla lettura. Si avrà, così, modo di capire che il personaggio rappresentato non è affatto seduto, ma si trova rannicchiato in posizione semiraccolta. Il suo abbigliamento, lungi dall’essere l’ideale per un viaggio nello spazio, è costituito dalle vesti di giada che sono tipiche del Dio del Mais Risorto. Al di sotto di lui, dove i fantarcheologi scorgono un reattore con le fiamme, vi è invece la caratteristica rappresentazione del centopiedi gigante, con le orride fauci spalancate, essere mitologico associato dai Maya alla morte e all’oltretomba. Sopra le fauci che costituiscono l’accesso dell’Inframondo è rappresentato il volto del Dio della Terra, che reca sopra di sé il piatto per le offerte votive sul quale è collocato il defunto che rinasce. La struttura simile a una croce, nella quale si è voluto scorgere il veicolo pilotato dall’antico astronauta, è, invece, la stilizzazione della pianta del mais, vitale per l’alimentazione e l’economia dei Maya, che costituisce l’axis mundi, ovvero l’albero cosmico posto al centro del mondo. Al di sopra dell’albero si può notare una figura in forma di uccello: si tratta di Itzamnaaj Muut, la Divinità Ornitomorfa Principale, alter ego della somma divinità maya, Itzamnaaj.

In generale, si può notare, quindi, come l’immagine sia divisa in tre zone: una che riguarda l’oltretomba, un’altra che afferisce al mondo dei vivi e l’ultima che riguarda il cielo. Risulta, pertanto, chiaro che si parla di un defunto e ci si focalizza sulla sua rinascita dopo la morte nella forma di giovane divinità del mais. Di chi si tratti è chiarito dalla relativa iscrizione: si tratta di K’inich Janaab’ Pakal, conosciuto come Pakal il Grande, re dal 615 d. C. alla sua morte, avvenuta nel 683. E di una cosa possiamo esser certi: a dispetto delle tesi fantarcheologiche, l’antico sovrano non è mai stato nello spazio. Ma sarà difficile convincere di questo chi, sul web, si dichiara addirittura pronto a ricostruire il suo “razzo” per librarsi nel cosmo.

Previsioni apocalittiche e calendari

Il 21 dicembre del 2012 una parte del mondo è rimasta con il fiato sospeso in attesa dell’apocalisse. Da anni trasmissioni televisive, giornali e siti internet insistevano sul contenuto di una fantomatica profezia maya legata a un antico calendario. Altre correnti di pensiero parlavano, invece, del prossimo avvento di un’era di pace e di gioia, caratterizzata dal dominio della saggezza e della spiritualità. Che cosa sia accaduto il 21/12/2012 lo dice la storia: nulla; ma è vero che i Maya ritenevano questa data foriera di scenari apocalittici? Sembra proprio di no.

Le fonti di questa credenza si possono rintracciare in due iscrizioni: il Monumento 6 di Tortuguero (nello stato del Tabasco, in Messico, nei pressi di Palenque) e il Blocco 5 della Scalinata Glifica 2 di La Corona (un sito archeologico del distretto di Petén, in Guatemala, scoperto quando il mito dell’apocalisse del 2012 era già consolidato). I due testi fanno riferimento al 21 dicembre come fine del tredicesimo baktun, un ciclo di 144.000 giorni che fa parte del cosiddetto Conto Lungo, uno dei calendari maya, un modo di scandire il tempo con importante valore simbolico e sacrale, che adoperava come riferimento la data della Creazione (il 3114 a. C., secondo la mitologia maya). L’uso del Conto Lungo, ricollegandosi alla creazione, serviva a legittimare la monarchia divinizzata dell’epoca classica, perché sottolineava il rapporto tra i sovrani e gli dèi. Tra le due iscrizioni che abbiamo menzionato, solo quella di Tortuguero dice quello che accadrà alla fine del tredicesimo baktun: si tratta di qualcosa che coinvolge il dio Bolon Yookte’, che non è possibile specificare meglio perché il testo è sbeccato. In ogni caso, non vi sono ragioni per pensare che i Maya collegassero questa data a un evento epocale o, addirittura, apocalittico. D’altra parte, sembra proprio che la divinazione non fosse il loro forte: le profezie di cui abbiamo notizia si sono rivelate per lo più sbagliate; in questo caso, però, sembra proprio che a mancare l’apocalisse siano stati i moderni cultori della New Age, non certo i Maya.

Un talento che dobbiamo riconoscere ai Maya è, invece, l’abilità nell’eseguire calcoli: lo si può vedere anche in questo caso: sono, infatti, stati in grado di far coincidere la fine di un ciclo così lungo con una data significativa come il solstizio d’inverno. Dal punto di vista aritmetico, sappiamo che ignoravano il calcolo frazionario e adoperavano come base il minimo comune multiplo, mentre non è chiaro come eseguissero le divisioni.

Angosciosi teschi di cristallo

Dei misteriosi teschi di cristallo destinati, secondo una fantomatica leggenda maya, a essere riuniti per dare inizio a una nuova era, hanno parlato documentari e pubblicazioni, ma anche, per esempio, un film di Indiana Jones e il celebre videogioco Tomb Raider. Manufatti in forma di teschio ricavati scolpendo il quarzo ialino (il cosiddetto “cristallo di rocca”) sono piuttosto comuni e vantano, di regola, origini precolombiane, mai però documentate in alcun modo. Tra i più famosi ricordiamo quello esposto al British Museum, quello custodito presso la Smithsonian Institution e, tra quelli posseduti da privati, il cosiddetto teschio “Mitchell-Hedges”. In realtà, le analisi cui sono stati sottoposti i teschi escludono categoricamente che si possa trattare di reperti maya o, in generale, precolombiani: presentano, infatti, chiari segni di essere stati prodotti con strumenti a disposizione in Europa a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo. Talvolta si è anche potuto ricostruire la storia della produzione e del commercio di questi oggetti, che con i Maya, come dicevamo, hanno poco a che fare. – Anna Rita Longo

Note. Questo articolo rappresenta la versione integrale di quello pubblicato sul numero 5 della rivista Popular Science